La locuzione Triangolo della morte (o Triangolo rosso), di origine giornalistica, identifica un’area del nord Italia che, tra il settembre 1943 e il 1950 circa, fu teatro di un numero particolarmente elevato di uccisioni a sfondo politico. Tali violenze furono attribuite a partigiani e militanti di formazioni di matrice comunista.

Secondo alcune fonti, le vittime della cosiddetta “giustizia partigiana”, scatenatasi alla fine della seconda guerra mondiale in quest’area, sarebbero state circa 4.500.

Il giornalista Francesco Malgeri riferisce che l’espressione “Triangolo della morte” indicava inizialmente il territorio compreso tra Castelfranco Emilia, Mirandola e Carpi. Giampaolo Pansa, invece, restringe il perimetro al modenese, individuando il triangolo tra Castelfranco Emilia e due sue frazioni, Piumazzo e Manzolino. Nel tempo, il termine è stato esteso per designare aree più ampie, anche al di fuori dell’Emilia, come il triangolo formato da Bologna, Reggio Emilia e Ferrara.

Lo storico Giovanni Fantozzi sostiene che, tra l’aprile del 1945 e la fine del 1946, nella provincia di Modena si verificarono diverse centinaia di omicidi politici, probabilmente oltre un migliaio, secondo le stime dell’allora prefetto di Modena Giovanni Battista Laura, in linea con quelle dei Carabinieri. Sempre secondo Fantozzi, i responsabili di tali delitti furono in gran parte ex partigiani iscritti o simpatizzanti del Partito Comunista Italiano (PCI). Tuttavia, soltanto una minoranza delle vittime era costituita da fascisti eliminati nell’immediato dopoguerra; la maggioranza fu uccisa perché considerata “nemica di classe” o come ostacolo a una possibile rivoluzione comunista. Le uccisioni proseguirono fino al 1950 circa, contribuendo a mantenere alta la tensione politica nell’area anche diversi anni dopo la fine del conflitto.

Il particolare clima emiliano

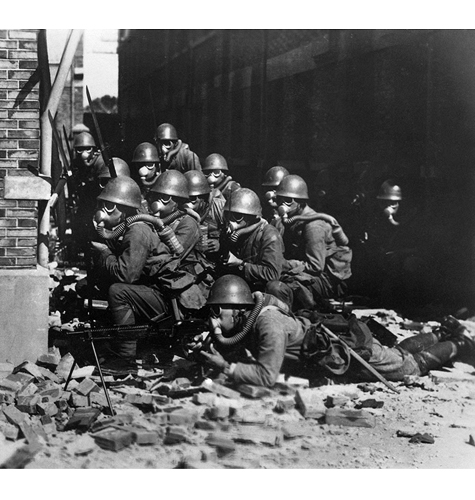

La situazione politica in Emilia, nel periodo immediatamente precedente e successivo alla liberazione, fu caratterizzata da un clima di intensa violenza. Alla contrapposizione iniziale tra fascisti e antifascisti si aggiunse una forte tensione sociale tra i proprietari terrieri e i contadini, per lo più legati a contratti di mezzadria, che rivendicavano una profonda trasformazione dei rapporti sociali ed economici.

Un elemento distintivo di questo contesto fu il ruolo dei sacerdoti della Chiesa Cattolica. Essi incarnarono posizioni diversificate: da un lato, esperienze come quella di don Zeno Saltini, che auspicava una Chiesa vicina alle istanze della sinistra; dall’altro, una visione conservatrice che portò alcuni sacerdoti a divenire bersaglio di violenze, fino ad essere uccisi.

Le Vittime della Violenza

Le uccisioni attribuite a partigiani e a militanti comunisti nel “Triangolo della Morte” colpirono non solo ex fascisti, ma anche sacerdoti, esponenti della Democrazia Cristiana e altri ritenuti “nemici di classe” o ostacoli a un’ipotetica rivoluzione comunista. In particolare, un obiettivo frequente dei partigiani rossi furono le donne: mogli, ragazze e madri di uomini considerati fascisti, vittime di violenze e persecuzioni per la loro associazione familiare.

Tra le vittime più note si annoverano i fratelli Govoni, il seminarista Rolando Rivi e il dottor Carlo Testa. La violenza non risparmiò nemmeno figure legate alla Chiesa cattolica, come testimonia il caso di don Pessina

Alcune delle vittime in ordine cronologico

- Fratelli Govoni: Dino, Emo, Augusto, Ida, Marino, Giuseppe e Primo. Solo Dino e Marino avevano aderito alla Repubblica Sociale Italiana, ma tutti furono vittime dei partigiani.

- 13 aprile 1945: Rolando Rivi, seminarista di 14 anni, torturato e ucciso da Giuseppe Corghi e Delciso Rioli, partigiani della Brigata Garibaldi (battaglione Frittelli). Entrambi furono condannati a 22 anni di carcere, ma ne scontarono solo 6 grazie all’amnistia Togliatti.

- 8 maggio 1945: Laura Emiliani, professoressa, sequestrata e consegnata alla polizia partigiana. Il giorno successivo furono arrestati anche il podestà di San Pietro in Casale, Sisto Costa, la moglie Adelaide e il figlio Vincenzo, insieme a nove cittadini di Cento. La strage, nota come primo eccidio di Argelato, culminò il 9 maggio con la condanna a morte e lo strangolamento delle vittime, i cui effetti personali furono spartiti tra i partigiani. Guido Cevolani, fratello di una vittima, contribuì a identificare gli autori.

- 10 maggio 1945: Carlo Testa, membro del CLN per la Democrazia Cristiana, assassinato a Bomporto (Modena).

- 11 maggio 1945: Giacomo Malaguti, sottotenente del Corpo Italiano di Liberazione, assassinato nel secondo eccidio di Argelato.

- 18 maggio 1945: Confucio Giacobazzi, agricoltore e partigiano non comunista, ucciso.

- 2 giugno 1945: Ettore Rizzi, partigiano democristiano, sequestrato e ucciso a Nonantola.

- 27 luglio 1945: Bruno Lazzari, impiegato democristiano, colpito a raffiche di mitra a Nonantola.

- 26 gennaio 1946: Giorgio Morelli, giornalista cattolico, vittima di un agguato dopo aver accusato il presidente comunista dell’ANPI di Reggio Emilia della morte di Mario Simonazzi. Morelli morì per le ferite il 9 agosto 1947.

- 19 maggio 1946: Umberto Montanari, medico ed ex-partigiano cattolico, assassinato a Piumazzo.

- 20 agosto 1946: Ferdinando Mirotti, capitano del Corpo Italiano di Liberazione, assassinato sull’uscio di casa.

- 24 agosto 1946: Ferdinando Ferioli, avvocato, ucciso in casa; gli assassini trovarono rifugio in Cecoslovacchia.

- 26 agosto 1946: Umberto Farri, sindaco socialista di Casalgrande, assassinato; il caso rimase irrisolto.

- 17 novembre 1948: Angelo Casolari e Anna Ducati, membri del consiglio parrocchiale di Freto (Modena), assassinati nella canonica.

Esiti giudiziari

Le indagini iniziali sulle uccisioni languirono, spesso ostacolate da omertà e dalla complessità politica del momento. Tuttavia, con l’uscita del PCI dal governo De Gasperi nel 1947, ci fu un atteggiamento più fermo: furono inviati rinforzi di polizia, le indagini ripresero e vari responsabili furono identificati. Non mancarono clamorosi errori giudiziari, come nel caso di Germano Nicolini ed Egidio Baraldi, accusati degli omicidi di don Pessina e Mirotti e riabilitati solo negli anni ’90.

Conseguenze politiche

Nel 1947 la collaborazione tra i partiti del CLN si sgretolò. La rottura tra Occidente e URSS accelerò la fine dei governi di unità nazionale, con l’uscita dei comunisti dal governo. L’attentato a Palmiro Togliatti del 14 luglio 1948 da parte di Antonio Pallante segnò ulteriori tensioni. Pallante dichiarò di considerare Togliatti «mandante delle stragi di fascisti» e di «italiani al Nord».

Oscuramento delle notizie

Nel 1990, alcuni parenti delle vittime chiesero pubblicamente informazioni sui luoghi di sepoltura dei propri familiari. Otello Montanari, ex partigiano ed esponente del PCI, rispose con un articolo sul Resto del Carlino, distinguendo tra “omicidi politici” ed “esecuzioni sommarie”. La sua posizione scatenò dure critiche all’interno del partito e portò alla sua esclusione da incarichi di rilievo. In seguito, alcune fosse comuni furono ritrovate, come a Campagnola Emilia, dove vennero scoperti i resti di vittime di una “guerra interna” al CLN.

Bibliografia

- Pansa, Giampaolo, Il sangue dei vinti, Sperling & Kupfer, Milano, 2003.

- Un’opera fondamentale che analizza le violenze e le vendette partigiane nel dopoguerra italiano.

- Peli, Santo, La Resistenza in Italia. Storia e critica, Einaudi, Torino, 2004.

- Una riflessione complessiva sul fenomeno della Resistenza e i suoi effetti, inclusi gli episodi di violenza post-bellica.

- Fantozzi, Giovanni, Violenze e politica in Emilia-Romagna (1945-1948), Il Mulino, Bologna, 1995.

- Un testo che indaga il clima politico emiliano e le violenze commesse nel dopoguerra.

- Malgeri, Francesco, La guerra civile in Emilia-Romagna: origini e sviluppi (1943-1950), Laterza, Bari, 1990.

- Analisi storica approfondita del conflitto politico e sociale che ha segnato l’Emilia-Romagna nel periodo.

- Cavandoli, Marco, Il triangolo rosso. Storia della violenza politica in Emilia-Romagna (1943-1949), Carocci, Roma, 2007.

- Un’opera che approfondisce l’origine del termine “Triangolo della morte” e gli episodi di violenza.

- Giorgi, Giorgio, Don Pessina, il parroco ucciso dai partigiani. Un caso controverso della Resistenza emiliana, Edizioni Paoline, Milano, 1996.

- Studio del caso specifico di don Pessina, simbolo delle tensioni tra Chiesa e partigiani comunisti.

- Montanari, Otello, Resistenza e verità: memorie di un partigiano e di una stagione difficile, Il Margine, Trento, 1991.

- Testimonianza diretta di un ex partigiano e della complessità della lotta antifascista e delle sue conseguenze.

- Battini, Michele, Peccati di memoria. La mancata Norimberga italiana, Laterza, Bari, 2003.

- Esame delle difficoltà italiane nel fare i conti con i crimini e le violenze del dopoguerra.

- Collotti, Enzo, L’Italia dalla Liberazione alla Repubblica, Feltrinelli, Milano, 1985.

- Una visione più ampia del contesto politico e sociale italiano tra il 1945 e il 1948.

- Marzocchi, Umberto, Storie di sangue e ideali. Memorie di un partigiano anarchico, BFS Edizioni, Pisa, 1995.

- Testimonianza di un partigiano che visse da vicino le contraddizioni della lotta armata.

COLLUSIONE CON IL PCI

Per ipotizzare e ricercare una risposta seguendo una logica, possiamo articolare un ragionamento storico-politico sul contesto del “Triangolo Rosso” e la sua relazione con il PCI (Partito Comunista Italiano) in un periodo di grande tensione e instabilità in Italia, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale.

1. Il contesto storico:

Il “Triangolo Rosso” si riferisce a un’area geografica dell’Emilia-Romagna (specifically Modena, Reggio Emilia, e Bologna) che, nel periodo post-bellico, fu teatro di intensi conflitti politici, sociali e ideologici. Queste zone erano anche fortemente segnate dalla resistenza partigiana, che aveva visto un coinvolgimento massiccio delle forze comuniste. Con la fine della guerra e la liberazione dal fascismo, le tensioni tra le varie forze politiche si acuirono, con il PCI che cercava di affermare la sua egemonia nel contesto della costruzione della nuova Italia repubblicana.

2. Il “Triangolo Rosso” e le morti politiche:

A partire dal 1945, nel “Triangolo Rosso” si verificarono numerosi omicidi di natura politica. Gli storici e gli osservatori del tempo parlano di circa 1.000 morti, con un’alta concentrazione tra fascisti, ex soldati della Repubblica Sociale Italiana (RSI) e alcuni membri delle classi borghesi. Sebbene le atrocità commesse dalle forze antifasciste siano state giustificate come vendetta per la violenza fascista, molte di queste uccisioni non sembrano avere una motivazione diretta, ma sono emerse dalla vendetta partigiana e dalla lotta per il controllo delle terre liberate.

3. Il ruolo del PCI:

Durante la Resistenza, il PCI aveva svolto un ruolo di primo piano, soprattutto in Emilia-Romagna, ma la sua influenza continuò anche nel dopoguerra. Il PCI si trovava a fronteggiare il pericolo di rimanere emarginato dalle istituzioni e, al tempo stesso, voleva evitare che il potere venisse preso da altri gruppi, come quelli monarchici o liberali.

- Ipotesi di collusione: Una possibile ipotesi potrebbe essere che il PCI, pur non avendo un controllo diretto su ogni singolo atto di violenza, abbia tollerato o addirittura favorito la soppressione di oppositori politici. L’idea è che l’inasprimento del conflitto politico tra forze comuniste e anticomuniste (monarchici, democristiani, liberali) abbia portato a episodi di violenza, che venivano giustificati come parte della “lotta di classe” o della “difesa della rivoluzione”.Questo scenario potrebbe indicare una sorta di complicità indiretta, dove il PCI non intervenne per fermare le violenze, specialmente contro membri di altri partiti e classi ritenuti ostili alla causa comunista. Alcuni storici suggeriscono che i leader comunisti, pur condannando in pubblico le esecuzioni sommarie, avrebbero chiuso un occhio su tali atti, ritenendoli necessari per “eliminare il pericolo fascista” e consolidare il loro potere.

4. Prove storiche e interpretazioni divergenti:

Gli storici moderni hanno interpretato in modi diversi il coinvolgimento del PCI. Da un lato, alcuni sostengono che le violenze fossero il risultato di gruppi di partigiani autonomi e non direttamente legati al partito. Dall’altro, c’è chi ritiene che ci fosse un accordo tacito tra il PCI e alcune fazioni che promuovevano questi atti di violenza contro i nemici politici. In questo contesto, anche le dichiarazioni di partigiani di alto rango o ex leader del PCI potrebbero suggerire una complicità implicita.

- Un esempio di tale dibattito si può ritrovare nelle polemiche riguardanti le “stragi di partigiani”, dove alcuni membri del PCI avrebbero minimizzato il ruolo delle violenze, mentre altre voci (dai repubblicani e socialisti) denunciavano una sorta di repressione violenta da parte delle fazioni comuniste, giustificata però da un clima di guerra civile.

5. Motivazioni politiche dietro la violenza:

Il PCI, durante il dopoguerra, era particolarmente preoccupato dall’avanzata delle forze conservatrici, che cercavano di limitare l’influenza del partito nella ricostruzione della Repubblica. L’azione violenta potrebbe essere stata un mezzo per dare un segnale di forza, per indebolire i nemici politici e per cementare il controllo delle aree liberate.

Inoltre, gli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale furono segnati da un ampio programma di “purificazione” sociale e politica, durante il quale molti membri del PCI cercarono di consolidare la loro posizione a scapito di altri gruppi ideologici. Questo potrebbe aver creato un terreno fertile per la violenza contro chi era percepito come una minaccia alla visione comunista del futuro dell’Italia.

Conclusione:

La questione della “collusione” del PCI con le morti del “Triangolo Rosso” è un argomento complesso e ricco di sfumature. È difficile fornire una risposta univoca, ma possiamo ipotizzare che il PCI, pur non essendo direttamente responsabile di ogni singolo crimine, abbia avuto una complicità indiretta in quanto, di fronte a un periodo di caos e violenza politica, abbia preferito mantenere il controllo sulle dinamiche di potere, tollerando o addirittura facilitando le azioni violente contro i suoi nemici ideologici.

Pubblicazione gratuita di libera circolazione. Gli Autori non sono soggetti a compensi per le loro opere. Se per errore qualche testo o immagine fosse pubblicato in via inappropriata chiediamo agli Autori di segnalarci il fatto è provvederemo alla sua cancellazione dal sito